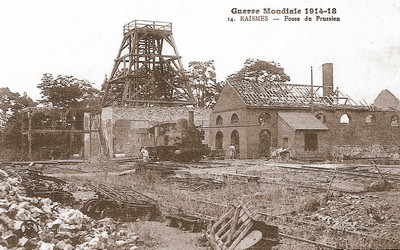

Le désastre final

Face à la défaite, les Allemands ont programmé la destruction de l’outil économique et de la région. Tous les puits

des compagnies du Nord, de l’Escarpelle, d’Aniche et d’Anzin, sont méthodiquement détruits en quelques jours. Bâtiments des machines, batteries de

chaudières, triages, cheminées, lavoirs, fours à coke sont dynamités. Le bilan d’ensemble est effroyable : 103 sièges d’extraction comprenant 212 puits

sont détruits, de nombreux cuvelages du Pas-de-Calais sont dynamités, 800 kilomètres de chemins de fer miniers sont inutilisables, dont 103 ouvrages

d’art, 110 millions de mètres cube d’eau inondent les étages souterrains des mines, environ 3000 kilomètres de galeries sont à rétablir. Les populations

du bassin minier doivent également supporter, après les pénuries de la guerre et la disparition de l’outil de travail, la destruction de

leurs cités : 16 000 logements sont en ruines, presque autant ont été endommagés par les bombardements. La ville de Lens est quasiment rayée de

la carte. Tout est à reconstruire.

La reconstruction

A partir de 1915, devant la gravité de la situation et dès qu’ils se rendent compte des dommages causés sur les mines

voisines du front ( celles de Lens et Liévin ), le gouvernement français et les compagnies examinent les dispositions à prendre pour les

réparations. Le 5 mai 1927, elles constituent avec le Comité central des houillères de France le Groupement des Houillères envahies, chargé

d’étudier les problèmes de reconstruction. Par l’intermédiaire des ingénieurs et des actionnaires qui se trouvent en France non occupée, des

commandes de pompes de dénoyage et de treuils électriques sont passées à la fin de l’année 1917.

Sur le terrain, les premiers travaux concernent le déblaiement, entrepris par les compagnies avec les ouvriers présents. Des chevalets provisoires

sont mis en place. Très vite, on s’emploie à remettre en état les réseaux ferrés et navigables nécessaires à l’acheminement des matériaux, des

personnels, puis de la production. Si certaines compagnies se contentent de reconstituer leurs installations à l’identique, nombreuses sont celles

qui, au contraire, en profitent pour moderniser leurs équipements. Dans le Nord, la compagnie d’Aniche conserve effectivement quelques installations

à vapeur. A Anzin ou dans le Pas de Calais, ce sont surtout des machines d’extraction électriques qui seront mises en place. Lélectricité joue un rôle

prépondérant dans la reconstruction. La Société électrique des houillères est constituée en décembre 1917. Pour le Pas de Calais, la fourniture vient

de la centrale de Bully-Grenay, dans un premier temps, en attendant la construction de celle de Dourges. Dans le Nord, à la fin de la

reconstruction, chaque compagnie disposera de sa centrale. Des chevalements en béton armé apparaissent, les cables deviennent métalliques. Le coût de

la reconstruction des houillères avoisine les 4,5 milliards de francs au titre des réparations. Les compagnies ont à leur charge tous les

frais annexes, y comris ceux de l’habitat. Pourtant, en 1925, le bassin minier est reconstruit et modernisé. Il a repris sa place de premier

bassin minier français.

Les trois âges de la mine. Virginie Debrabant.