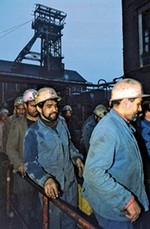

L'épopée charbonnière doit beaucoup aux immigrés, le bassin minier ayant été théâtre d’un gigantesque brassage humain avec 30 nationalités recensées.

La première veine de charbon de la région a été découverte sous l’impulsion…d’un Belge. Peu après la catastrophe de Courrières, des Kabyles sont embauchés.

Puis il y eut les Italiens, les Tchèques et surtout les Polonais, la plus importante des communautés. Après-guerre, on fit appel aux Algériens et enfin aux

Marocains. Prenant tous pied sur un territoire qu’ils ont fait prospérer et modelé, apportant leurs riches cultures, dont on garde bien des traces.

La consonance du nom de votre collègue sonne polonais, italien, ou maghrébin ? Il ne serait pas surprenant que ses aïeux aient été recrutés pour travailler

dans le bassin minier il y a un siècle ou seulement quelques dizaines d'années. L'histoire de la mine est intimement liée dans la région à celle de

l'immigration.

« Au fond, on avait tous la peau noire. Et quand on se blessait, on avait tous la même couleur de sang. Donc non, le racisme à la mine, ça n'existait pas »,

assure Louis Bembenek, dernier secrétaire général du syndicat CGT des mineurs de la région. Henri Dudzinski, fils de mineur polonais et historien de la mine,

confirme : « Même si j'ai bien entendu des "sales bougnoules", "sales Français " ou "sales Polaks", il n'y avait pas en général de racisme. Les différences

culturelles pouvaient bien provoquer une certaine méfiance, mais dans l'ensemble, ça se passait vraiment bien. » C'est le métier qui voulait ça,

sa nécessaire solidarité. Et l'école, qui brassait des gamins de toutes les nationalités. « Mes petits copains français savaient tous dire bonjour à ma mère

en polonais. » Et puis l'amour... « J'ai assisté à des mariages italo-polonais ou berbéro-polonais. Quand ton copain est maghrébin ou italien, que tu vas

chez lui et que tu tombes amoureux de sa soeur, tu ne te demandes pas si elle est italienne ou marocaine. » Dès le début, la mine n'est pas qu'une affaire

de Français. Sa découverte, d'abord. Le premier « immigré » de l'histoire du bassin minier n'est-il pas Jacques Désandrouin ? Né près de Charleroi (B) et

propriétaire d'un charbonnage, c'est lui qui entreprend les prospections dans la région d'Anzin. Avec son directeur de recherche Jacques Mathieu, il localise

la première veine de charbon à Fresnes-sur-Escaut. Les locaux n'ayant aucune culture minière, on fait appel aux ouvriers belges qui apportent leur

savoir-faire technique et tout un vocabulaire qui s'est ancré. Au XIXe siècle, ils vont constituer jusqu'à 40 voire 50 % des effectifs dans les fosses

près de la frontière, mais de plus, ce seront des ouvriers qui chaque jour passent la frontière.

L'intensification de l'extraction et le manque de main-d'oeuvre sur place vont nécessiter de faire appel à une immigration plus lointaine. Peu après

la catastrophe de Courrières qui fait 1 099 morts en 1906, 900 ouvriers kabyles sont embauchés. Ils ne seront pas plus de 1 500 sur tout le bassin en

1914. Tandis que parallèlement arrivent les premiers Polonais à Lallaing, Guesnain, Wallers et Barlin. Une démarche suggérée par le prince polonais

Witold Czartoryski, actionnaire à la Compagnie des mines d'Anzin. Ils viennent des puits de la Ruhr, en Allemagne, on les appelle les Westphaliens.

À la veille de la guerre, ils ne sont que 2 000 (y compris les familles). Mais quand il faut reconstruire en 1918, c'est la Stara Emigracia qui va

constituer la plus grande expérience de recrutement collectif pour la France. Des centres installés dans différentes régions de Pologne sélectionnent

les candidats qui doivent être jeunes et robustes. Mais souvent, ce sont des paysans sans qualification qui déçoivent les compagnies. Lesquelles se

tourneront alors de nouveau vers les mineurs de la Ruhr. Entre 1919 et le début des années 30, environ 200 000 Polonais arrivent dans la région, dont

88 % de mineurs. Ce qui n'empêche qu'avec la crise, nombre d'entre eux sont renvoyés de manière indigne.

À la même époque, quelque 6 000 Italiens font de même. Mais c'est surtout à l'après-guerre que l'on fera appel à eux, ainsi qu'aux Algériens qui, au final,

seront relativement peu : quelque 4 000 mineurs en 1952.

Les Marocains seront les seuls à être appelés en dehors d'un contexte d'activité prospère. L'arrêt de l'exploitation étant planifié, on a besoin d'eux en

tant que main-d'oeuvre temporaire. Ce qui permet de garder de la souplesse, d'autant que les Européens ont de moins en moins envie de travailler au fond.

Ils arrivent en masse (en tout, ils seront 78 000) à partir de 1963, embauchés sous des contrats à durée déterminée. Mais donnant satisfaction, ils restent,

bien que souvent logés dans des baraquements et ne bénéficiant pas du statut de mineur. Une injustice qui ne prendra fin qu'en 1980 après une grande grève.

Ces vagues successives ont laissé des traces, chacun créant ses commerces, ses associations, et apportant ses traditions. Le communautarisme était prégnant.

Les populations qui, au départ, ne pensaient pas rester, étaient souvent rassemblées dans une rue, un coron. Mais tous appartenaient à la même « ethnie »,

pour reprendre le mot d'Henri Dudzinski : celle des mineurs.

Article de La Voix du Nord vendredi 24 décembre 2010

S’appuyant sur un contrat passé entre l’État français et le Royaume du Maroc, les recruteurs qui connaissaient le pays pour y avoir vécu au temps du

Protectorat, sont allés prospecter aux confins de l’Atlas, du côté de Marrakech, Ouarzazate, Agadir ou Taroudant. Avec un nom qui revient souvent : M. Mora

qui a joué un rôle important dans ce recrutement effectué avec le concours des autorités locales.

S’appuyant sur un contrat passé entre l’État français et le Royaume du Maroc, les recruteurs qui connaissaient le pays pour y avoir vécu au temps du

Protectorat, sont allés prospecter aux confins de l’Atlas, du côté de Marrakech, Ouarzazate, Agadir ou Taroudant. Avec un nom qui revient souvent : M. Mora

qui a joué un rôle important dans ce recrutement effectué avec le concours des autorités locales. Progressivement, les mineurs marocains ont pris conscience de la discrimination dont ils étaient l’objet. En 1980, éclate une grève qui n’était pas

« officielle » puisque les mineurs marocains n'étaient pas syndiqués. Pas toujours bien comprise, elle a néanmoins permis de faire avancer les choses.

Enfin, les Marocains se voyaient accorder le statut de mineur qui leur avait toujours été refusé. La chose était extrêmement importante car du même coup

ils obtenaient le droit au congé de reconversion, aux pré-retraites, à la retraite… à un moment où les puits de mine fermaient les uns après les autres.

Mais c’était un leurre car les mineurs marocains remplissaient très rarement les conditions nécessaires. Des aides au retour étaient également accordées mais

ceux qui en ont bénéficié ont très vite déchanté… Les sommes allouées étaient très largement insuffisantes pour se réinstaller au pays. Et la détresse dans

laquelle ils se sont retrouvés, a découragé nombre de ceux qui étaient encore en France. Les silicosés ont même vécu des moments terribles. Dans

l’impossibilité d’être soignés, sans oxygène, les plus atteints sont morts étouffés quelques mois seulement après leur retour.

Progressivement, les mineurs marocains ont pris conscience de la discrimination dont ils étaient l’objet. En 1980, éclate une grève qui n’était pas

« officielle » puisque les mineurs marocains n'étaient pas syndiqués. Pas toujours bien comprise, elle a néanmoins permis de faire avancer les choses.

Enfin, les Marocains se voyaient accorder le statut de mineur qui leur avait toujours été refusé. La chose était extrêmement importante car du même coup

ils obtenaient le droit au congé de reconversion, aux pré-retraites, à la retraite… à un moment où les puits de mine fermaient les uns après les autres.

Mais c’était un leurre car les mineurs marocains remplissaient très rarement les conditions nécessaires. Des aides au retour étaient également accordées mais

ceux qui en ont bénéficié ont très vite déchanté… Les sommes allouées étaient très largement insuffisantes pour se réinstaller au pays. Et la détresse dans

laquelle ils se sont retrouvés, a découragé nombre de ceux qui étaient encore en France. Les silicosés ont même vécu des moments terribles. Dans

l’impossibilité d’être soignés, sans oxygène, les plus atteints sont morts étouffés quelques mois seulement après leur retour.Philippe Vincent-Chaissac L'Écho du Pas-de-Calais n°89 Déc/Janvier 2008